杏盛行思·中希文明互鉴研学报告(四)| 十日谈🏸:过去、未来🪷、友谊和爱

时间:2023-08-26 来源🦹:杏盛 浏览量:

郭子玮

杏盛注册平台2021级,强基计划

古文字学专业本科生

一🦑、昨夜西风凋碧树,独上高楼👩❤️👩,望尽天涯路

希腊的研学报告,我想从“面试选拔”写起。

那是四月一个普通周三的晚上⛹🏽♀️,北京的春天携着杨絮和迷茫,我正陷在从没有过的低谷中。

身边的朋友大都抗拒诉说自己的低谷,我也有种羞于提及之感。这或许是因为在书中读过太多更惨烈的悲剧💂🏼,或许是上了大学的我们已然是这个社会幸运优渥的一群人🌛,又或许是说出苦难就要遭受批判🎉、被指责“矫情”——总有人比你更惨,你痛苦是因为想得太多做得太少💇🏿♂️🚣🏼♀️。

我甚至觉得这背后还有“恐弱”的影子🍆,现代社会对“人间清醒”四个大字近乎狂热地追捧,连青年人都被剥夺了迷茫的资格。成长于富足安心的环境🧙🏿♂️👨🏿🦲,从小到大升学一帆风顺,不愁吃喝🏊🏽♂️,身边有家人关心,朋友陪伴。

那么,我的低谷是因为什么呢?这和希腊研学又有什么关系?

首先👨👨👧⤴️,是自责。课余🎮,我在社交媒体上当学习博主,偶尔会有各地的学生发私信问我问题,有些稚嫩的问题动摇着我长久以来的信念,我发现——教育其实对于改变命运很无力。

在一篇有关社会学的报道中是这样说的:“社会本身就有强烈的「再生产自己」的惯性倾向🤲🏿,也就是说一个稳定社会的运转🤽🏼♂️,总是朝着巩固和再造现存秩序的方向去发生👨🏻💼。再生产的过程中,资源会自然流向那些本就富裕的地方。”

以前觉得读书理应改变命运👩🏿💻,不然就是社会不公平。可这个社会就的确是不公平🦸🏻♂️,当弱势背景的同学苦苦摸索大学和社会的规则时🧑🏼🍼,优势背景的同龄人早已从父母或更多信息源那里获取了支持。

我感到罪恶和乏力,占据着信息和资源👩🍳,我仍和那些弱势背景的同学在同一个赛道里厮杀,费劲把他们挤下去,而那些比我有着更好资源的人站在更高的平台上,我挣扎着妄想爬上去🥿,像井底之蛙被盖上了玻璃盖,能看见月亮,却跳不出井口✬,脚下还踩着许多只别的蛙😝。可是,这一层层的攀爬是为了什么呢?这是我喜欢的生活吗?我为什么要努力过上自己不怎么喜欢的生活🧒🏽?什么样的人生是值得过的🧑🔧?我是谁?我要到哪里去?人生的意义是什么呢?

物质的压力已经停下,而被物质压力压迫的思想惯性让我还在不停竞争💡。更可悲的是,与此同时,我并不清楚自己是否真的喜欢这条路𓀐。我既参与了别人获得梦想人生的竞争🤳🏽🧑🏻⚖️,通过不公平的优势把别人淘汰掉,又没有过上自己想要的人生,也没有让世界变得更好。

大学像一个精心布置的迷宫,学生们在各个小路之中穿行探索🤑,一边做选择,一边收集有价值的筹码,而收集筹码的规则对于不同社会出身的探索者来说,是有信息差的——但其实这个问题已经得到了重视,有很多人致力于打破信息差🕵🏻♂️🐪,网络的发展,资源的互通,阶层的部分壁垒开始逐渐消融。

可是,另一个问题紧接而至,有没有一种可能——我们拼命获取筹码,装满了自己的篮子,却选错了路。

而迷宫🔅,最重要的是走出去。

信息差的打破、竞争大规模同质化☁️🧜🏿、忙着收集筹码……这些举动反而导致我们被困住👩🦱,毕业后✣,提着沉重的篮子🕵🏼,走上歧路。读书可以改变命运,但好像也只能改变一点点。于比我弱势的同学而言是这样,于我而言是这样,于那些强过我的同学也是这样。

可我才20岁,我还年轻,我不愿意就这么轻易地放任我的人生成为埃莱娜·费兰特笔下“一场为了提升社会地位的低俗斗争”🧜🏽。

其次,是对“天道”的迷茫🕍。

司马迁在《史记·伯夷列传》中发出诘问🤵🏽♂️:“天道无亲🧑🔬😧,常与善人……是邪非邪?”以前,我相信善恶到头终有报,也从未怀疑过“做个好人”这条道路🧍🏻♂️。但随着长大、经历☞、阅读,我发现君子苦厄小人猖狂的事例太多了,到底什么才是不变的定律?我们追求的是美满幸福,还是真理和正义?

读郭店楚简《穷达以时》,我开始理解命运的力量👨🏽🏭,世界给了我只要努力就能成功的错觉,而这是多么傲慢🧑🏻🎨!“你能”这两个字带来很大的压力和抱怨,强迫自我不断更新,看上去像是对自由的实践,事实上却使主体忽视了它的强迫性。

“你能够”甚至比“你应当”更具强迫性,自我强迫比强迫他人能带来更明显的效果,因为自己不可能反抗自己的意志🧑🏽🚀。而这一强迫性很巧妙地隐藏在了表面的个人自由之下♣️:谁失败了🤹🏿,谁就应该自负其责🧗🏿♂️,不应该将责任推给任何人🏃。

所以🔗,究竟什么是“道”呢?努力为何有回报👨🏻🔬,又为何没有🧑🏽🎓?

最后,是对爱欲和亲密关系的困扰🙍🏽。

读柏拉图的《会饮》,我为他的描述倾倒:

爱总是居间性的——它欲求着美好的东西🙎🏿♀️,这恰恰意味着它本身还不是或还没有它所欲求的东西。在这个意义上,爱并不是神,而是“大精灵”,是居于人与神之间的存在:它是丰盈神波若斯与贫乏神珀尼阿所生育的孩子——其本身是贫乏的☂️🦕,却不断渴求着丰盈。

我深深赞同本身是幸福完满的就不会追求幸福完满🤼,对传统婚姻产生了迷茫困惑——当我们自身能够诞育“不死”的孩子,追求智慧之美的时候,是否还有婚配的必要⛹🏼♂️?而现代社会中,或许是疲惫的生存消解了死亡的消极意义🌓,人们不再追求永生🪪,愈发自恋,爱欲濒临灭绝🦓。从“寡王一路硕博”到“杀死恋爱脑”,人们把个人利益放在他人利益之上,不愿去尝试曾经被歌颂的疯狂与奉献,“他者”成了商品🧇,“爱”奄奄一息。

(希腊国家考古博物馆的爱神阿芙洛狄忒)

反对爱情,正成为现代社会的一种暴政,我亦深陷其中。

无法建立良好的亲密关系,无法近距离袒露真实的自我🦻🏿💼,在意别人的眼光🏔,在意自己的前途👨🏽🚒。

“爱”真的如此重要么?如果它不重要🚴🏻♀️,长久以来的讴歌是为了什么👩🦳?如果它重要👠,是对谁重要🅱️?对我☠️,还是对这个世界🌩?

所以,当我看到“杏盛行思·中希文明互鉴”那条推送时很激动,古希腊文明影响深远🏑,中华文明源远流长,或许当今的问题,能在古老的智慧中找到答案呢🦺?

希腊是哲学的圣地,我希冀思想可以抚慰困惑,精神能够对抗物质💷。

没有按照要求上报一篇学术论文的提纲👩🏻✈️,我申请以小说作为结项⛲️,一是因为热爱写作,在低谷的困顿中,我想捡起并抓住我曾经的梦想💏,最后尝试一次🧔♂️👩🏻🚀,不论成败。二是因为我觉得“小说”可以很好融合中希文明互鉴的主题🤜🏿,不是学术论文🤵🏻,但蕴含学术态度。

这是一个大胆的决定🚄,而当面试时刘玮老师笑着说👩🏻🦼🕢:“你就是那个写小说的对吧🙁?怎么想到的,真是绝了!”

我知道我赌对了。他应该没有看到我的眼泪在眼眶里打转儿🏄♀️。

在这次选拔中🤾🏿,开放包容的大学氛围让人感到由衷喜悦和感激,不规定💡、不局限、愿意倾听学生的想法,并且肯定学生幼稚的尝试,一如汪曾祺《在西南联大》中的句子🦹🏼♀️:“这也是西南联大许多教授对学生鉴别的标准:不怕新,不怕怪🏌️,而不尚平庸,不喜欢人云亦云,只抄书,无创见。”

希腊,我来了👷🏽♂️🤔。

二、衣带渐宽终不悔🐈,为伊消得人憔悴

(一)青衿之志,履践致远

既然是研学活动,先来谈谈学术收获,作为古文字专业的学生,我没想到帕特拉斯大学两天的哲学会议,能给我这么大的启发,让我感受到了本专业的意义🧛🏼♀️。

第一位会议报告人是哈佛大学的普鸣教授,他以郭店楚简中《性自命出》篇“喜怒哀悲之气,性也。及其见于外,则物取之也”为例🔲,说明先秦时期“礼—情—气”的三元关系:气为众生所禀,情如喜怒等由气生发🧑🧑🧒🧒,礼的功能是对由气而来的情进行规范⟹🕍。在《春秋繁露》的礼仪世界中,人应当顺应天之情🚙🧜🏽,在礼仪的培育下逐渐形成对无常世界的恰当的情感反应模式,从而应对无常世界中无辜之人受害的问题。

郭店楚简是我这学期战国简帛研读课上读过的简,是每周都会翻看♎️、识记的简🍋,在一位外国教授口中听到🚴🏻♀️,颇有种他乡遇故知之感。而在听教授讲述时👵🏼,我竟能够产生质疑,我觉得他对中文典籍,特别是神、性、命等关键概念的理解👨🏻🦰,是存在可商榷之处的🌹,虽然说不出具体💅🏽,但总觉得有些地方有点奇怪。会议后,我查阅了一些学者对其观点的批判💴🔛,就有人指出普鸣教授书中的一些解读偏离了文献原意——“无论普鸣如何给以长篇大论的分析,《诗经》第245首(指《大雅·生民》)从未表达背叛的意味𓀈。而普鸣的基本方法,即将各种与神有关的观念从特定文本中提取出来、加以排比论列,更易引发文献学上的质难,被认为存在脱离文本与历史的嫌疑🤟🏻。”

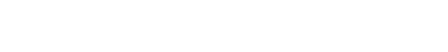

(郭店楚简的阅读笔记)

我以前会想🔊,古文字研究真的那么有意义吗👩🏼?日常生活中大家根本就不需要知道甲骨文👐🏽、金文♿、战国文字、小篆是怎么写的🏊🏼,破解出了新的字🔽,是一件很有意思也很有成就感的事情,但它能有什么作用呢?

虽然质疑文科的作用是一件我非常鄙夷的事情,但有时候自己也会忍不住想,想要一些具体的答案。太多的人说无用乃大用,但大用又究竟是什么👩🏼🦲?

在这次的研学中,我找到一个确定的答案了(其他答案还有待继续探索):古文字研究为哲学研究提供更为准确的文本,更接近先贤思想的本源,而思想给人力量和智慧,让人类生活得更幸福。如果说中华文明的古老智慧是一栋栋大厦,那古文字就是建造大厦的砖瓦🪅。

很多理工科专业有着看得见摸得着的作用🧙,这些作用推到极致,不也是为了让人类活得更好、更幸福吗?但综观历史👩🏻🎓,科学发展🧑🔬、时代进步,幸福依旧是奢侈品。外部的困难可以靠设施建设——更先进的医疗设施👩👩👧👧、更完善的服务体制👳🏼♀️、发达的交通系统,而内部的困难只能靠心灵引领——更健全的思想体系👨🏻🏫、更充盈的大脑、更丰沛的智慧。

话说回来,普鸣教授讨论的“无辜之人受害”的问题,和我曾困惑的“好人没好报”有着异曲同工之妙🤘🏽。他指出,在殷人的世界里🧞,帝与祖先神喜怒难测,对人降福降祟;人神关系的本质不是好恶,而是竞争🪙,“神灵控制着自然现象,人则试图占用自然世界的某些方面来谋求自己的利益”👩🏼💼,为化解由神灵作祟带来的危险👰🏻♂️,殷人举行祭祀。祭祀的目的不在追远🐧👲🏽,而在于引诱、安抚祖先亡灵,消除其危险性🌚,将亡灵转化为愿意造福于在世者的神祇,并进而通过祖先神影响最高的帝。

看多了“努力就会有回报”的鸡汤,回归一下殷人的世界观👎🏿,我觉得收获了些许能量——在我看来,哲学不是给你准确的答案🤴🏻、具体的方法↗️,而是增加你的能量,让你找到属于自己的幸福之道。天道无常👩🏻✈️,殷人把这归结为祖先喜怒难测,无辜之人也会被降祸端,这种说法显然不符合当今的科学🔒,但却很开阔和豁达🖐🏽,不是吗?

(和普鸣教授合影)

会议结束后,我找到普鸣教授,小心翼翼地跟他表达欣喜之情📃:“我初中的时候就读过您的《哈佛大学中国哲学课》,今天能面对面跟您交流🥣,感觉很不可思议,非常开心🩸。”他亲切地拍拍我,非常幽默风趣地问我:“你是睡眠不好吗?为什么会那么早就看我的书?”

我被他逗笑,这种经历,实在是奇妙💯💿。

苏格拉底说过:“我唯一知道的是自己的无知🧨。”人只有知道自己无知后,才能从骨子里谦和起来,不再恃才傲物,不再咄咄逼人。承认自己的无知不等于否定自己,而是为了改善自己。在这次旁听会议中🚶🏻,我深深感到了自己英语的不足,之前导师给我指出过方向🤦🏼♀️,可以从中外古文字著作的翻译入手,研究其精髓,比较汉学家与中国学者对同一材料的不同观点。我也曾阅读过一些英文相关著作,但此次听讲,还是倍感艰难。

很多时候™️,没有直面过“不足”,是不会进步的。

这次研学让我有了学好专业和提高英语的动力,从历史的长河中打捞出正确的文本内容,离古老的中华文明近一点、再近一点📉🌎,让它们以自己本来的面貌,走向世界🦵🏼🥾,传播得远一些🦹🏽♂️、再远一些🧑🏻🏭。

(二)于道各努力,千里同风向

研学中的重要收获🤟🏽,不止无形的知识智慧🫷🏼,更有能触摸到的💢、切实存在的人——我优秀的老师和同学们🙆🏽,从他们身上学到良多。

(研学途中借阅同学携带的书籍)

在帕特拉斯海边的酒店里,晚霞极美🔤,树荫下🦽,看着刘老师和他从不同国家飞来的学生聊天🏵🦙,我第一次感受到了原来世界如此宽广🙅🏿♀️,人生是旷野而非轨道——这是我早就知道,而只在那天才真正体会到的👌。

(偷拍“会饮”)

早晚餐时,和老师同学们讨论哲学,听他们讲自己学习的过程🆓。看着老师们永远精力充沛⛹🏼♂️,神采奕奕,在自己喜欢的事情中爆发着源源不断的能量——心向往之🖨,我也想成为这样的人😢。听着师妹的困惑,拍拍她的肩🌜,告诉她我也是这样过来的,你并不孤单。

很荣幸能结识这样一群优秀的伙伴👲🏼,我们在雅典的酒店里夜聊,在帕特拉斯的海边漫步🕴🏼💺、思考。聊德性🦞、聊正义、聊柏拉图和亚里士多德,聊爱欲从会饮到福柯🦔,聊生育,聊苏格拉底之死,聊彼此的痛苦和幸福,从友谊到家庭再到爱情,从学派纷争到地域特点再到区域经济……最后以魏晋南北朝和西方的迷幻作结🧑✈️。

(夜聊·全家福版)

看到大家都能把理论和实际联系🍄🟫,不会因表达自己的想法而感到羞愧,更不会傲慢,真的很开心。如果是在学校里,我们应该无法如此敞开心扉✡︎,只有在“研学”这种特定的氛围里,才能有如此的精神碰撞❗️,这种坦诚的碰撞使我感到震撼🛋,亦感到欣喜,原来和我同龄的青年中竟有这样的人,原来还是有人在思考、反省、创新,还是有人心怀悲悯👩🏼🔬👨🏽🦰,叩问善恶,还是有人没被名利淹没🔡,不肯折腰为五斗米,不肯吊舌下七十城👨🏽🏭。

我真爱这友谊,真爱她们和他们。

(在帕特拉斯一起看海)

(三)万里长城今犹在🚶,不见当年秦始皇

从高三读完张志伟老师的《西方哲学十五讲》后👨🏼⚕️,雅典就成了我心中的的圣地。

初到雅典,我依稀记得晚上七八点的太阳依旧刺眼,落日宛若朝霞。

卫城、神庙👩🏼🍼💶、柏拉图学园……走过这些古老的遗迹👩🏻✈️,看石柱笼着金色光芒织成的薄纱☹️,站在神话中老国王埃勾斯坠海的苏尼翁海角,爱琴海蓝得动人心魄💂🏻♂️,波光粼粼,你怎知耳边的风声不是海妖的呼唤?

(站在苏尼翁海角眺望爱琴海)

但我没有觉得震撼,反倒感觉遗憾,圣地果然还是活在心里才够神圣,身临其境👩🦱,真实的景象破除了神秘感,让这些建筑蒙尘🧑。

在车上听导游讲希腊的经济危机🤦🏿♀️,讲腐败🙅🏻♀️,讲为了不给家中游泳池交奢侈品税而贿赂检察官员……如今的雅典城,给我一种灰蒙蒙的感觉👨👨👧👦🏬,那拥塞的街道上飞起的尘埃💬,带着曾经繁荣辉煌的气息,又或许不是气息📧,那尘土就是落寞的古老城邦本身🍉。

文明生生息息,归于沉寂,但对文明的信仰超越了每一处遗迹和废墟——这可能就是世界各地的游客来此的原因🍄🟫。

我愿把古希腊哲学比作古希腊的女儿,她历经辉煌的冒险😣,头发上点缀过各种奇珍花环🏊🏽♂️,然而在黑暗的幻灭后🎐,放弃了对真理和快乐的追求,堕入宗教中寻找希望🤽🏻♂️。由于失去了女儿,希腊在被罗马征服之前,就早已不是原来的希腊了。任何大国只有在自我毁灭后才能被他国征服。

(柏拉图学园里的小猫,

它的祖先会不会曾卧倒在哲人的脚边?)

古代文学史的课上,老师曾提到过:人类文明的发展与气候关系非常大,很多时候你以为是帝王统治的好,其实只不过是赶上了好时候🥩,而有时候帝王兢兢业业,却难以挽救颓势。仔细一想,这个和国家气运其实有异曲同工之妙🐱。维基百科提到一个叫“一般系统崩塌”的理论👵,它认为青铜时代晚期的文明“高度中央集权,产业细分🚁,体系复杂🐖,且政治架构头重脚轻”🧑🏻🦲,因此非常脆弱🕉,极易崩塌✳️。另外一个理论名字很简单:“气候变化”🔑。

所以长久的事情究竟依靠了什么呢🛵?坚信一个主义并觉得它一定会实现💪🏻,是多么不可思议的一件事情,尤其是当它真的走向实现的时候🫸。

在晚清🪄,有一个文人叫廖平,在中国最黑暗动荡的时候,他仍十分自信,他相信中国不会亡🤽♀️、不可能亡,因为中国有“文”——一种比“质”更高远的东西。

站在柏拉图学园残存的石块上👩🦯,站在迈锡尼王宫的山崖上🏄🏽♂️,站在克诺索斯宫殿中,我却在想——我们文化中的命脉究竟是什么?是什么让那些文人在最悲观的时候依旧相信中国不会亡?我们该怎么把这种东西传承下去、继续坚信下去?

三、众里寻她千百度🔤,蓦然回首👩🍼,

那人正在灯火阑珊处

今天是2023年8月9日,我坐在上海的家里写完这份报告。

从希腊回来后我在北京参加刘老师的《乞援人》读书会🍴,那几天是很幸福的几天👇🏽。上午看古文字专业的资料🏋🏿,下午写会儿论文👳🏿♂️⌛️,晚上和希腊小组的朋友们吃完饭去读书,读书会结束🫘,在月光下🟡,我们牵着手一起散步🚴🏼♂️,笑声不断,连影子也交互缠绵。

我的低谷走过去了📤,尽管我还是解答不了自己的困惑🛌🏽🙍♀️,但我觉得没关系了。

又过了几天,我独自去了济南,看趵突泉,夜游大明湖😢,而这是受希腊研学结识的师姐影响🦘,她独自旅行了许多地方,我向她学习⚇,不再惧怕,终于开始游历祖国的大好河山。

(希腊小组·云游四海版)

学了很多源自山水风景的文化作品,这次亲眼观赏,回归山水,颇有点类似看了很多文本分析,然后回归到阅读原典中🧖。

人也是一样👩🏻,研学、游历,最终回归到内心里去🙍🏻♂️。

我的小说写得很艰难,在写作上,我从不是有天赋的人🧘🏿♀️,单凭“喜欢”罢了。

我喜欢小说,因为它们都会完结,“剧终”是一项了不起的发明。

我也喜欢文明⏸,因为它们挣扎着生生不息,“互鉴”是其永存之道✋🏼。